朝から妊婦健診に帯同しました。週数は21週。妊娠中期に入り、いよいよお腹のふくらみも目に見えてわかるようになってきました。最近は胎動もはっきりしてきて、妻のお腹に手を当てると「おお、今めっちゃ動いた」と感じる瞬間が増えてきました。

とはいえ、検診のたびに少し緊張します。まずは何よりも、赤ちゃんが無事に成長しているかどうか。それだけを祈るような気持ちで診察室の呼び出しを待ちます。

診察の結果は、経過順調とのことでしたので、ひとまず安堵。医師から説明を受けながらエコーの映像を見ていると、以前よりもずっと人間らしい形になっていて、指を動かしたり、足を伸ばしたりしている様子がはっきりわかります。生命というのは、ほんの数週間でこれほど変化するものなのかと驚かされます。ちなみに性別も判明しました。

「生物学的安心感」という言葉

検診からの帰り道、ふと頭に浮かんだのが、経済評論家・山崎元さんの著書『経済評論家の父から息子への手紙』にある一節でした。

「こうした、自分の言わば『上位互換』の子孫がいることで、不思議な『生物学的安心感』とでも言うべき感情が生じている。今回、私は癌に罹って、なかなか厳しい状況に立っているのだけれども、気分が暗くならないのはそのおかげだと思う。」

初めて読んだとき、この「生物学的安心感」という表現に深く感心したことを覚えています。

人間は理屈ではなく、もっと根源的な部分で次の世代に命をつなぐようにできている。その事実を、山崎さんは理知的な言葉で掬い上げているように感じました。

当時は、どこか遠い話のようにも思えました。子どもを持つということが、実際にどんな感情を伴うのか、自分には想像がつかなかったからです。けれども今、その「生物学的安心感」という感覚が少しずつ現実味を帯びてきます。

物語は続く

子どもが生まれるというのは、単に家族が増える出来事ではなく、「物語の続きを生きる」という体験なのだと思います。

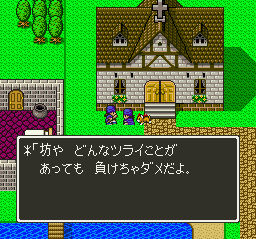

私はこの感覚を、どうしてもドラゴンクエスト5に重ねてしまいます。あの作品では、主人公自身が「勇者」ではありません。勇者として世界を救うのは、自分の子どもです。だからといって主人公が物語の中心から退くわけではない。彼は最後まで「父として、パパスとマーサの息子として、ひとりの人間として」生き続け、息子の物語を支えます。

よく「子どもが生まれたら、自分は人生の主人公ではなくなる」と言われますが、私はそうは思いません。ドラゴンクエスト5の主人公は、息子に主役の座を譲るのではなく、自らの生を通して物語を完結させます。あくまでプレイヤーの視点は最後まで彼にあります。彼の苦しみや喜び、選択を通じてこそ、子どもが次のステージに進むことができる。つまり、主人公の物語は終わらず、形を変えて続いていくのだと思っています。

子どもを持つことの意味も、これに近いような気がします。

自分の時間軸が、子どもという形で未来へと延びていく。

これまで「自分のため」に完結していた人生が、「誰かのために続いていく」物語へと変わる。

それは、何かを失う感覚ではなく、物語がもう一章先に進む感覚です。

生き物としての自分が、連続性のなかに位置づけられていく——山崎元さんの言う「生物学的安心感」とは、まさにこのことなのかもしれません。

帰り道でチャリを漕ぎながら

病院を出てから、無性に「父と子」をテーマにした本を読みたくなりました。

重松清の『とんび』を久々に手に取りたい気分です。あの作品に描かれる父親像は、不器用で、真っ直ぐで、どこか痛々しい。それでも必死に子を思う姿に、胸を打たれた記憶があります。

かつては他人事のように読んでいた物語も、今読み返せばきっと違う風景が見えるのでしょう。

帰り道、そんなことを考えていました。

コメント